كَناوة.. معاناة العبيد التي تحولت إلى موسيقى عالمية (1)

كَناوة.. معاناة العبيد التي تحولت إلى موسيقى عالمية (1)

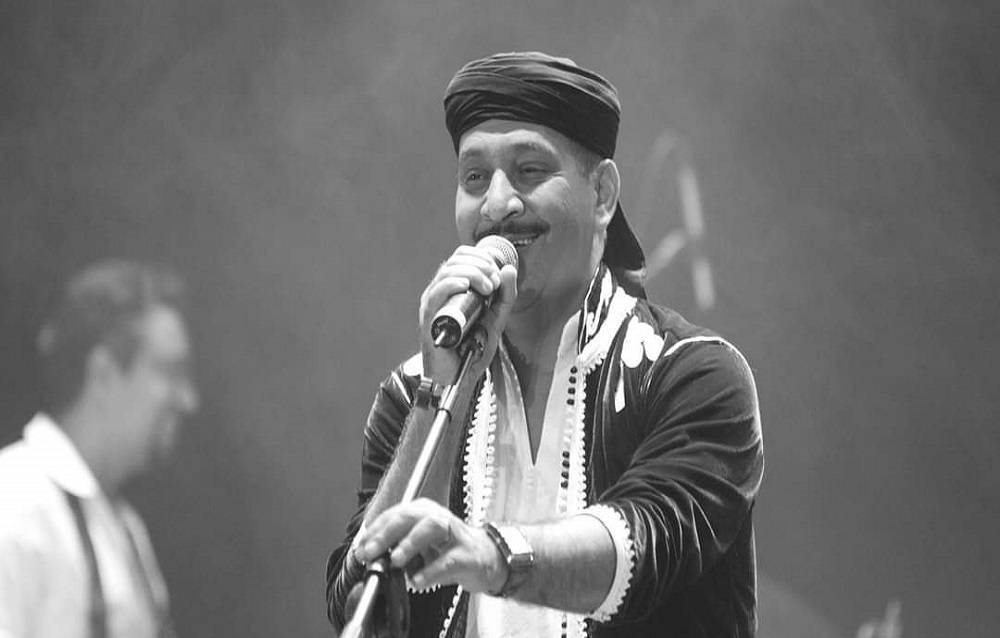

-حميد القصري: أصل موسيقى كَنَاوَة هو معاناة العبيد الذين انضموا لجيشي المنصور الذهبي ومولاي إسماعيل

-باحثة في موسيقى كَناوة: أصل هذه الموسيقى هو معاناة العبيد الذين كانوا يشتغلون في أراضي اليهود في إفريقيا

-روايات وتفسيرات متعددة لأصل ومعنى تسمية “كَناوة”

-موسيقى كَناوة تتسلل إلى الروح وتريح الذوات والعقول وتداوي الجروح

-مدينة الصويرة المغربية هي معقل موسيقى كَناوة

كتب- سامي جولال

قبل قرون، وصلت إلى المغرب مجموعات من العبيد قادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، تختلف الروايات حول أسباب وظروف مجيئهم، وضعوا النواة الأولى لموسيقى روحية فريدة، هي موسيقى كَنَاوَة، التي كان أول إيقاعاتها هو صوت السلاسل الحديدية، التي كانت تكبل أرجل أولئك العبيد، وكانت كلماتها الأولى تحكي وتعبر عن معاناتهم ومأساتهم، قبل أن تتطور، ويُمَغْرِبَهَا المغاربة ويدخلون عليها على مدار سنوات طويلة تغييرات وتحسينات، على مستوى المواضيع، والإيقاعات والآلات الموسيقية، والرقصات، والألبسة، ويقدمونها لاحقاً ممزوجة مع ألوان موسيقية أخرى عالمية، من بينها البلوز والجاز، ما جعلها تكتسب شهرة وصيتاً عالميين.

في الجزء الأول من هذا الملف، المقسم إلى جزأين، تعود "جسور بوست" بالزمن إلى الوراء، وتغوص في تفاصيل التاريخ، لتخوض من خلال عدد من المتدخلين والمصادر ذوي الصلة بهذا الموضوع في أسباب وظروف مجيء أولئك العبيد إلى المغرب، من أية بلدان إفريقية أتوا، ومتى، وكيف، وفي أصل ومعنى تسمية "كناوة"، والبدايات الأولى لهذه الموسيقى الفريدة، وأبعادها الروحية.

وصنفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، في ديسمبر 2019، موسيقى كَناوة المغربية ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية.

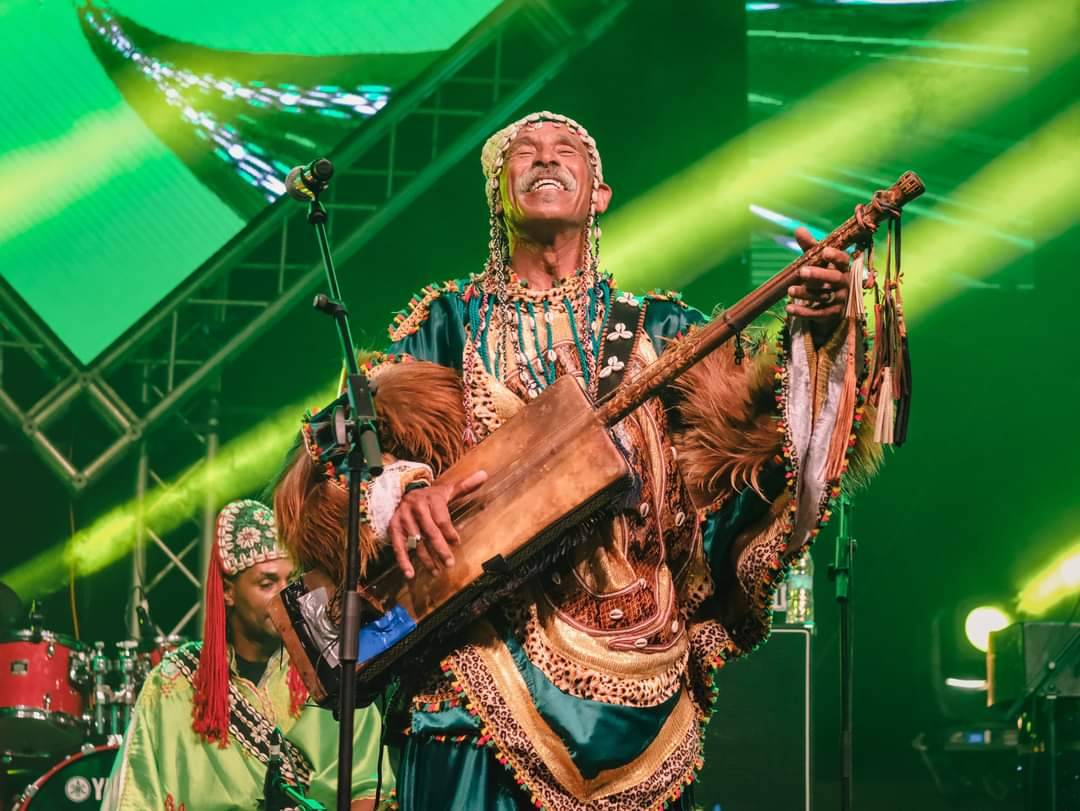

إحدى حفلات النسخة 24 لمهرجان كَناوة وموسيقى العالم في مدينة الصويرة المغربية-يونيو 2023

محاربون في الجيش المغربي

تعود أصول موسيقى كَناوة، بحسب المعلم حميد القصري، وهو واحد من أبرز فناني هذا النوع الموسيقي ومن رواده (صفة المعلم تطلق على الفنان الْكَنَاوِي)، إلى عهد السلطانين أحمد المنصور الذهبي (سلطان مغربي من سلالة السَّعْدِيِّين، حكم ما بين 1578 و1603 ميلادية)، ومولاي إسماعيل (سلطان مغربي من سلالة الْعَلَوِيِّين، حكم ما بين 1672 و1727 ميلادية)، اللذين كانا يجلبان عبيداً من السودان، ومالي، وجميع الدول الإفريقية المجاورة للمغرب، ليكونوا محاربين في جيشيهما.

الأكبال الحديدية.. أول إيقاعات كَناوة

أوضح القصري، في حديث مع "جسور بوست"، أن أولئك العبيد كانوا يُكبَّلون من أرجلهم بأكبال حديدية، كانوا يستخدمونها لإحداث إيقاع يغنون معه عن معاناتهم ويحكون عنها، وأن إيقاع تلك الأكبال الحديدية هو أول إيقاع لموسيقى كَناوة.

التفرق في المغرب

تابع القصري، الذي يمارس فن موسيقى كَناوة منذ 56 عاماً، أن كل قافلة من أولئك العبيد ذهبت بعد ذلك إلى مكان، وتفرقت تَاكَنَاوِيتْ (موسيقى كَناوة) في أنحاء المغرب، في مدن مكناس (شمال شرق)، وفاس (شمال شرق)، وطنجة (شمال)، وتطوان (شمال)، والعرائش (شمال)، وأصيلة (شمال)، ومراكش (جنوب)، والقنيطرة (شمال غرب)، والرباط (شمال غرب)، والصويرة (جنوب غرب وتعتبر معقل موسيقى كَناوة)، وأن آثار هذا التفرُّق تظهر اليوم في موسيقى كَناوة، إذ يوجد، بحسب القصري، فرق كبير بين موسيقى كَناوة وسط المغرب وموسيقى كَناوة شمال المغرب، موضحاً أن العبيد، الذين أتوا مثلاً من بوركينا فاسو، لديهم طريقتهم الخاصة في الغناء، التي تختلف عن طريقة أولئك الذين قدموا من مالي، والأمر نفسه بالنسبة لباقي العبيد كل حسب دولته الأم، وعندما تفرقوا ابتكر كل منهم موسيقى كَناوة خاصة به، تتشابه جميعها في الإيقاعات، لكنها تختلف على مستوى اللهجات.

عبيد عند اليهود

خلافاً للرواية، التي قدمها المعلم حميد القصري لـ"جسور بوست" بخصوص أصول موسيقى كَناوة وكيف وصلت إلى المغرب، قالت الباحثة المغربية في موسيقى كَناوة، كلثوم سيفي، إن الأصل الحقيقي لهذه الموسيقى من بلاد مالي، وتحديداً من مدينة بَامبرَة، التي نبعت منها تاكَناويت.

وأوضحت سيفي، في حديث مع "جسور بوست" أن أرباب العمل الكبار اليهود كانوا يملكون أراضي شاسعة في إفريقيا يقومون بزراعتها، وكان كل واحد منهم يشغل في أرضه 40 أو 50 عبداً، وأن تاكَناويت ظهرت نتيجة العنصرية، التي كان يتعرض لها أولئك العبيد، الذين كانوا يبيتون، بحسب سيفي، في إسطبلات الأحصنة، وكان أرباب العمل يقيدون أرجلهم بسلاسل حديدية تربطهم ببعضهم بعضا، مخافة أن يهربوا، وفي تلك الإسطبلات كانوا يجلسون في شكل دائري، ويشعلون النار في الوسط، ويغنون بطريقة خاصة بهم، وهي تاكَناويت، عن المعاناة، التي يتعرضون لها خلال النهار كاملاً في حقول الزرع.

الهروب من البواخر

تابعت سيفي أنه بعد حصاد المحاصيل، كان أرباب العمل يحملونها على بواخر شراعية، ويسافرون بها من إفريقيا عبر المحيط الأطلسي، ويعبرون بها إلى غاية أمريكا، وكانوا يحملون أيضاً العبيد على تلك السفن، من مالي ومن إفريقيا، من أجل بيعهم، وكانوا يتوقفون في مرسى سفن مدينة الصويرة (جنوب غرب المغرب وتعتبر معقل موسيقى كَناوة)، الذي كانوا ينزلون فيه بضائع ويحملون أخرى، ويواصلون طريقهم بعد ذلك، وفي الصويرة كان يتمكن عدد من أولئك العبيد من الهروب والبقاء في المغرب.

حياة جديدة

بعد هروب أولئك العبيد وبقائهم في المغرب، بدؤوا، بحسب سيفي، يندمجون في البلد، وتزوجوا نساءً مغربيات، واندمجوا مع بعضهم بعضا، وبدؤوا يتجمعون، مبيِّنة أنهم أولاً أتوا إلى الحرية في المغرب، وثانياً وجدوا نساءً تزوجوا بهن، وثالثاً أصبح لديهم مصدر للرزق، إذ كانوا يضربون الودع، ويتسولون، ويوفرون قوتهم اليومي ويعيشون، وبدؤوا يُكوِّنون مجموعات.

أول كَنبري وكلمات غامضة

قدم أولئك العبيد تاكَناويت في البداية في المغرب، بحسب سيفي، بواسطة آلة الْكَنْبرِي الموسيقية الوترية، التي كانوا يصنعونها في ذلك العصر من جذع الشجرة، الذي يحفرونه، ويغلفونه بالجلد، ويركبون له 8 أوتار يصنعونها من أمعاء الماعز المبرومة، وكان الكَنبري في ذلك الوقت يُصْدر، وفق سيفي، صوتاً يُسمَع هكذا: "وُوعْ وُوعْ…"، وكانوا يغنون على هذا الإيقاع كلمات لم يكن سكان مدينة الصويرة يفهمونها.

وفي هذا الجانب، قال القصري إن كلمات أغاني الْبُومْبرَاوِيِّين (أولئك العبيد)، غير مفهومة، وأن فناني موسيقى كَناوة المغاربة يحفظون اليوم الكثير منها، دون أن يعرفوا تفسيرات كلماتها، لأن أولئك العبيد لم يتركوا كتاباً يشرح معاني الكلمات، لكن الكثير من المغاربة اشتغلوا، بحسب القصري، على سجل أغاني البومبراويين، وأوضحوا للناس كيف تُغنَّى، وأنه عندما سافر إلى إفريقيا جنوب الصحراء، وجد أن الكثير من تلك الكلمات هي مصطلحات يتحدث بها السكان هناك، وتعد جزءاً من لغتهم.

أصل تسمية كَناوة

من تلك الكلمات غير المفهومة بالنسبة لسكان الصويرة جاءت تسمية "كَناوة"، إذ قالت سيفي إن من أطلق هذه التسمية على أولئك العبيد هم سكان المدينة، الذين كان أغلبهم في ذلك الوقت يتحدثون الأمازيغية ولا يتحدثون العربية، موضحة أنه عندما كان أولئك العبيد يغنون بتلك الطريقة، كان سكان المدينة يرون أنهم يشبهون البكم أثناء محاولتهم الحديث، فأطلقوا على الواحد منهم اسم "أَكَنَاوْ" (مفرد)، وهو يعني في الأمازيغية، بحسب سيفي، الأبكم، ومنه جاءت تسمية "كَناوة" و"تاكَناويت".

وإلى جانب الرواية، التي قدمتها سيفي لـ"جسور بوست" حول أصل تسمية "كَناوة"، هناك تفسيرات أخرى مختلفة في هذا الجانب، من بينها ذلك الذي قدمه الباحث المغربي، الحسن الوزاني، في كتابه المعنون بـ"وصف إفريقيا"، ومفاده أن أصل تسمية "كَناوة" من مدينة دجيني (أو جيني) المالية، الواقعة في المنطقة الجنوبية، التي يسميها الأوروبيون، وبشكل خاص البرتغاليون، غينيا.

أما الباحث والمستشرق الفرنسي، روني باسي، فقد كتب في كتابه المعنون بـ"أسماء المعادن والألوان بالبربرية" (ترجمة للعنوان الأصلي Les noms des metaux et des couleurs en berbère) أن أصل تسمية "كَناوة" أمازيغي، وهو "أكَناو" أو "كَنَاوِيَّة"، وهو نفس ما قالته سيفي، لكنه اختلف عنها في المعنى، الذي قدمه لـ"أكَناو" أو "كَناوية"، التي كتب أنها تعني في الأمازيغية "أرض الرجل الأسود"، بينما أفادت سيفي بأنها تعني في الأمازيغية "الأبكم".

الصويرة.. معقل كَناوة

أفادت سيفي، في حديثها مع "جسور بوست"، بأن مدينة الصويرة هي منبع موسيقى كَناوة، وأن النساء هناك يقمن بتحضير ولائم طعام في المنازل لإحياء ليلة تاكَناويت، التي يقدمون خلالها رقصاتهن، بينما تكون النساء الحاضرات محجبات ويرتدين الحايك (لباس تقليدي مغربي)، كما كن يدعين، وفق سيفي، مجموعة من كَناوة عندما تكون المرأة في مخاض الولادة، إذ يجلسن (أي كَناوة) في غرفة لوحدهن يعزفن فيها، بينما تلد المرأة في غرفة أخرى، وعندما تضع مولودها، يُلف بثوب خاص بهن، ويضعنه وسط كَناوة، ويُقال "هذا عبد كَناوي".

غزو المغرب بتاكَناويت

أوضحت المتحدثة نفسها أن كَناوة ذهبوا بعد ذلك من مدينة الصويرة إلى مدينة مراكش (جنوب)، ومن مراكش إلى مدينتي أكَادير (جنوب غرب) والدار البيضاء (وسط غرب)، ومن الدار البيضاء إلى مدينة الرباط (شمال غرب) وإلى الشمال، إذ وصلوا إلى غاية مدينتي طنجة وأصيلة (شمال)، وغزوا المغرب بتاكَناويت.

تتسلل إلى الروح وتداوي الجروح

تابعت سيفي أن موسيقى كَناوة تريح معنويّاً، وتتسلل إلى روحك دون أن تشعر، وأن الناس الذين يُقدِّرون الموسيقى ولديهم آذان موسيقية، يفهمون معنى تاكَناويت، وأنه إذا كنتَ تستمع إلى موسيقى كَناوة هادئة وتُعزَف فيها آلة الكَنبري فقط بدون آلة الْقرَاقب، وتقرأ في الوقت نفسه كتاباً، فإنك تعيش خيالاً، وتصل إلى الميتافيزيقا.

ومن جهته، عرَّف القصري تاكَناويت بأنها ما يشعر به الفنان، الذي يقدمها، وما يخرج من روحه، وأنها ليست أكاديمية، وأنه إذا أراد الله لك أن تكون فناناً كَناويّاً، ولديك رغبة في ذلك، فإنك تأخذ هذه البركة كما يسميها الفنانون الكَناويُّون، مبرزاً في المقابل أنه إذا أردتَ حاليّاً دراسة موسيقى كَناوة أكاديميّاً، فإن ذلك أصبح ممكناً، وأن الكثير من أغانيه الكَناوية (أي أغاني حميد القصري) كتبت بالنوتا الموسيقية، ومن الممكن أن تعزفها معه فرقة موسيقية مكونة من 40 أو 50 موسيقيّاً بواسطة النوتا.

ووصف المتحدث ذاته حب تاكَناويت بأنه حالة خاصة، وقال إن الناس كانوا ينظمون ليلة (حفلاً) كَناوية، ليريحوا ذواتهم وعقولهم، ويداووا جروحهم عبر الاستماع إلى موسيقى كَناوة، وكأنهم يذهبون إلى الحمام لغسل أوساخهم، وأن لآلة الكَنبري الموسيقية الوترية روحاً تجلب الراحة، موضحاً أنها تصنع من شجر التين، وجلد رقبة الجمل، وأوتارها من أمعاء ذكر الماعز.